紛争の中でも、生きる力を~ウクライナ人道危機の3年~ 赤十字の支援とその変化

🄫URCS

🄫URCS

2022年2月以降に激化したロシア・ウクライナの国際的武力紛争から3年が経過しました。ウクライナでは、現在も1000万人以上の人々が国内外への避難を余儀なくされ、各地で医療施設やインフラの被害も報告されています。今回は、多くの人が人道支援を必要とする中で、赤十字がこれまで行ってきた支援を振り返るとともに、支援を受けた方の声やウクライナで活動する赤十字スタッフの声もお届けします。

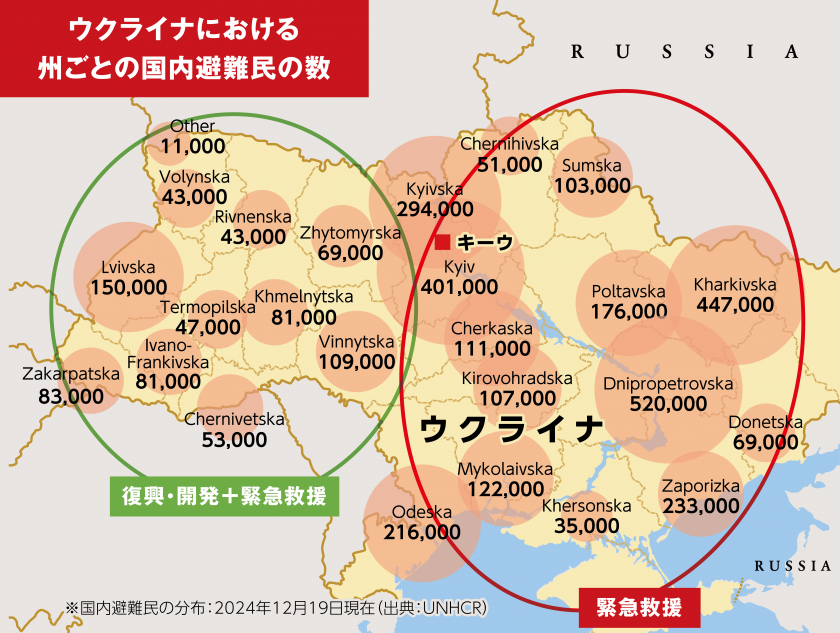

※国内避難民の分布:2024年12月19日現在(出典:UNHCR)

※国内避難民の分布:2024年12月19日現在(出典:UNHCR)

現地のニーズに合わせた赤十字の支援

ウクライナで紛争が激化した直後から、ウクライナ赤十字社(以下、ウクライナ赤)は、日赤を含む国際赤十字の資金・物資・技術面の援助を受け、避難支援や保健医療支援、居住支援などを行ってきました。

ウクライナ国内で最大の人道支援団体であるウクライナ赤は、全ての州(24州)に支部があり、合計1万3000人以上の職員・ボランティアが地域ごとに異なるニーズに応え、草の根の活動を展開しています。その中でも特徴的な活動の一つが「国内避難民を受け入れるホストファミリーへの現金給付支援」です。避難が長期化する中で、経済的にも困窮する避難民を無償で家に住まわせる世帯が数多く存在していることから、水道光熱費・食費などホストファミリーの負担を軽減するための施策で、現在、その対象となるホストファミリー数は10万世帯に及びます。また、ウクライナ東部は緊急救援のニーズが依然として高く、人々を避難させたり、必要な物資を配布したりといった赤十字の支援が続いています。中部・西部においても、連日のように空襲警報が発令され、そのたびにシェルターに避難したり、インフラへの攻撃によって電力不足に悩まされたりと、心休まることのない状況が続く中、復興や生計支援、就職のためのサポートなど、形を変えながら、真に求められる支援を行っています(2025年2月時点)。

これらの活動に、皆さまから日赤に寄せられた海外救援金が活用されています。

国内避難民を受け入れる

ホストファミリーへの

「現金給付支援」

【ウクライナ赤十字社と支援者の「声」】

避難民受け入れを現金給付でサポート

ウクライナ赤は政府と協力しながら、現金給付支援を行っています。これは、無償で国内避難民を受け入れ、保護している人々、住宅の提供者に手当を支給するもので、国際赤十字を通じて世界から集まった寄付がこの活動に生かされています。避難を余儀なくされる人はもちろん、受け入れる側も困難な状況にある中で、極めて重要な支援です。私たちを支援してくれる日本の人々に感謝しています。

避難する人々が少しでも安心して暮らせる環境を

今はアパートを借りるにも家賃などが高いので、避難してきても住む場所を見つけることは困難です。だから私は、避難民を自宅に受け入れています。私たちは、もはや一つの家族。毎日一緒に料理をし、共に誕生日などを祝い、悲しみも分かち合います。この幸せな生活ができるのも、赤十字の資金援助のおかげです。

【避難民の「声」】

無償で避難生活を送れるのは支援のおかげ

私は首都キーウの郊外にあるイルピンで避難生活をしています。もともとイルピンに住んでいて、紛争が激化して別の場所に逃げましたが、住み慣れた家が焼け落ちる映像をテレグラム(チャットアプリ)で見て、いても立ってもいられず、帰る場所はないと分かっていても戻ってきました。今はホストファミリーの家で暮らしていますが、彼らは私たちからお金を受け取りません。そんなホストファミリーに現金給付の支援があり、本当にありがたいです。

家族のようなホストファミリーが心の支えに

紛争が続くドネツク州のバフムートから、着の身着のまま逃れてきました。縁もゆかりもない私たちを受け入れてくれ、靴も服も、必要なものを全て提供してくれるホストファミリーのマヤさんには、心から感謝しています。避難して2年半以上になりますが、マヤさんや、共に避難生活を送る仲間は家族のような存在です。マヤさんと私たちの生活を支えてくれる資金援助にも感謝しています。

●ウクライナ人道危機から3年 赤十字の活動報告会[動画はこちら]

専門家と語る現地情勢と支援ニーズの変化、避難民の声を紹介しています。

日赤による支援

🄫URCS

🄫URCS

2022年の紛争激化以前からリハビリテーションの分野で能力強化が課題だったウクライナ。そこに今回の紛争が起き、身体障害者として登録された人は30万人増え、現在では約300万人がリハビリを必要とする事態に。日赤ではこれを受け、ウクライナ赤が行うリハビリテーション事業の支援を開始しました。現地で技術支援を行った理学療法士・平野亨子さんが、その活動を報告します。

理学療法士を派遣、

リハビリの技術支援は日赤だけ

2024年8月から11月にかけて、ウクライナのリヴィウ州とイヴァノ=フランキウスク州に赴き、現地の理学療法士や訪問リハビリチームのスタッフに、専門器具の使用方法や、患者の日常生活における動作を介助する方法などの技術指導を行いました。現地での活動で印象に残っているのは、ほぼ寝たきりで、会話でのコミュニケーションが困難だったアナさんの事例です。彼女は、訪問リハビリを受けるようになってからは一人で座れるようになり、単語を用いたコミュニケーションが取れるまでに回復しました。笑顔で過ごす時間も増え、単語レベルで言葉を交わして、お互いの気持ちが伝わったとき、ご家族を含め皆が感激しました。この一連の活動の中で、患者さんのために必死に知識や技術を学ぼうとする現地スタッフの姿にも心を打たれました。

日本では当たり前のように手に入る歩行補助具も、ウクライナでは在庫を確保できないことも多くあります。人材の確保にも、物的資源にも制限があるため、障害のレベルが軽い患者さんに対しては家族やボランティアでもリハビリが行えるように、プログラムの作成も必要でした。また、スタッフが交代しても同じ介助ができるように、知識と技術を学べる教材を作ることで、技術の伝承も可能にしました。

ウクライナには、カナダ、イタリア、ドイツなど各国の赤十字社も医療支援に入っていますが、理学療法士による技術的なサポートを行っているのは日赤だけ。日赤の医療面での支援力を生かして、これからも、サポートを継続していきたいと思っています。

世界が定めた保護のルール

「赤十字標章」

紛争地において赤十字は、負傷者を保護・搬送し、生きるために必要な物資を届け、完全に中立な立場で、敵味方の区別なく傷ついた人を救う活動を続けています。攻撃が続く前線であっても、この活動ができるのは、紛争時の民間人の保護を定めた「ジュネーブ諸条約(国連の加盟国よりも多い196カ国が締結)」で赤十字のマーク(標章)を攻撃の対象にしてはならないと定められているから。そのため、紛争地やその周辺で活動する赤十字スタッフはどこから見ても赤十字と分かるように標章を掲げ、移動の車は「防弾ガラス」無し、スタッフも「防弾チョッキ」を着ません。赤十字標章は、極めて厳密にルールが定められているマークだからこそ、濫用を防ぐため、関係のない組織や物に使われることが禁止されているのです。