令和6年度日本赤十字社京都府支部救護班要員基礎研修会を行いました!

12月22日(日)、令和6年度日本赤十字社京都府支部救護班要員基礎研修会が京都第一赤十字病院で行われました。

赤十字の救護員として最低限必要な知識・技術を研修することにより、

災害時に的確な対応を図るほか、救護員としての意識の高揚を図ることを目的として行われ、

京都第一・京都第二、舞鶴赤十字病院、京都府赤十字血液センター、京都府支部から医師や看護師、薬剤師、主事など計60名が参加しました。

当日の様子をご紹介します。

実習1「救護員服制と基礎行動」

まずは、京都府支部の松田主事による「救護員服制と基礎行動」です。

日本赤十字社の救護服には着用方法に細かいルールが定められています。はじめて救護服に袖を通す参加者も多く、松田主事から指導が入ります。

その後は基礎行動です。

基礎行動とは、災害現場など混乱した状況で、チームが指揮者の命令の下で一致団結し、迅速に行動するための基礎的な動きのことをいいます。

「気をつけ!」や「頭(かしら)~中!」といった号令に、本番さながらの真剣な眼差しで取り組みました。

実習2「トリアージ」

続いては京都第一赤十字病院 香村救急科医長による「トリアージ」です。

トリアージは治療の優先順位を設定する作業のことです。

その目的は、資材やマンパワーが限られる災害現場において“防ぎえた”災害死をなくすことにあります。

患者の呼吸数、脈拍、歩行可能かなどを確認し、4つの色(黒、赤、黄、緑)に分類します。

「最優先治療群である赤色の人を素早く探していくという意識で行うことがポイント」と話されていました。

驚いたことは、トリアージは医療従事者だけなく誰でも行うことができるという点です。

防ぎえた災害死をなくすため、その場に居合わせた全ての救護班要員がトリアージをできる必要があること、

また、トリアージは一回で終わりでなく何度も行い、より精度を高めることが大切であると学びました。

トリアージを学ぶ京都府支部の島田災害対策本部要員(手前)と西里災害対策本部要員(奥)

トリアージを学ぶ京都府支部の島田災害対策本部要員(手前)と西里災害対策本部要員(奥)

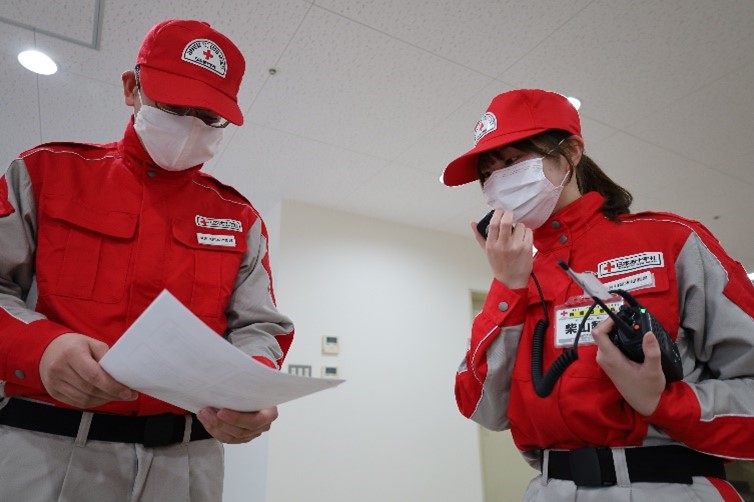

実習3「無線通信」

続いては京都府赤十字血液センター 金山主事による「無線通信」です。

通常の通信手段が制限される災害時には、通信インフラに左右されない無線通信が重宝されます。関係者へ向けて一斉に情報を伝達でき、

一分一秒を争う災害現場での活動効率を大幅に向上させることができるのです。

上手な通信のコツは「はっきり」「正しく」「簡潔に」!この3点を意識して無線通信の演習に挑みます。

「シ」や「ヒ」などの聞き分けづらい言葉は「新聞の『シ』」「飛行機の『ヒ』」と伝えることで誤解を防ぎます。

アルファベットも同様で、例えば、Bは「Bravo(ブラボー)のB」Yは「Yankee(ヤンキー)のY」と伝えます。

無線を操作する京都府支部の柴山災害対策本部要員(右)

無線を操作する京都府支部の柴山災害対策本部要員(右)

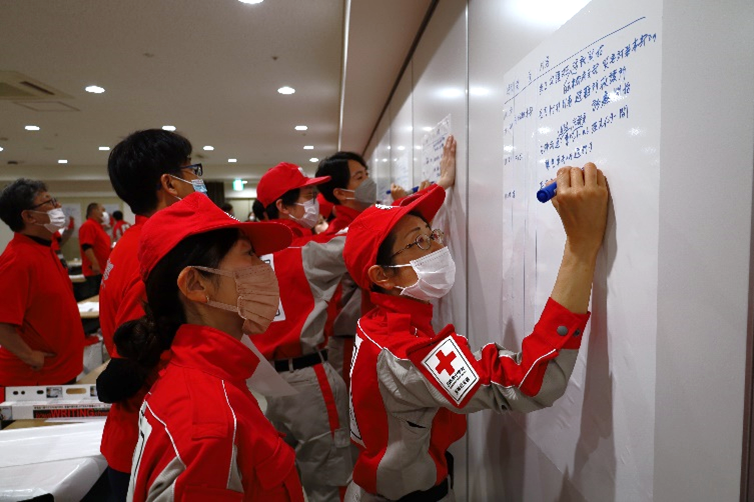

実習4「情報管理」

午前の部の最後は、京都第二赤十字病院 川島係長による「情報管理」です。

クロノロジー(以下、クロノロ)の記載練習を行いました。

クロノロとは、収集した情報、発信した情報について「誰が発信し」「誰が受け」「どのような内容であったか」を時系列に記録していくものです。

クロノロを作成することで、情報の共有ができるだけでなく、本部の混乱を防ぐことができます。

しかし、情報が流れていく速さに、参加者からは

「一回で聞き取ってその情報を正確に記録するのがこんなにも難しいと思わなかった」との声が聞かれました。

実習5「EMIS」

お昼ご飯を食べたあとは午後の部がはじまります。

午後の部のはじめは、京都第一赤十字病院 柿本課長補佐による「EMIS(広域災害救急医療情報システム)」です。

EMISは被災地における救護班や医療体制の状況など幅広い情報を収集・共有できるシステムです。

講義では「情報を制する者は災害を制す」という言葉が紹介され、

安全かつ有効な活動を行うためには情報の収集と伝達は必須であることが伝えられました。

平時からEMIS等の操作に慣れておくなど、緊急時に備えておくことの大切さを改めて実感する機会となりました。

実習6「災害診療記録とJ-SPEED」

続いては京都第二赤十字病院 スタッフによる「災害診療記録とJ-SPEED」です。

避難所を想定し、避難所管理者と看護師のやり取りや、患者さんと医師のやり取りから、

施設・避難所等ラピッドアセスメントシートや災害診療記録の記載練習を行いました。

この避難所にはどれくらいの方が避難しているのか、何が足りていて何が足りていないのか、また、患者さんの情報などを収集します。

総合演習

研修の最後は、総合演習です。

この実習では他施設・他職種の方々とチームを組み、避難所救護所に派遣される救護班の活動について具体的な事例を用いた演習が行われました。

「避難所へは何を持っていく?」「避難所救護所に到着したら何から始める?」

「避難所救護所での役割分担は?」「救護所内のレイアウトは?」 など課題は盛りだくさんです。

医師、看護師、薬剤師、主事と、異なる専門性を持つメンバーと意見を交換し合いながら対応を検討しました。

最後はみんなで写真撮影!

京都府支部では、有事の際、迅速に災害救護活動が行えるよう、引き続き救護班要員のスキルアップに努めていきます。